Steckbriefe der häufigsten Bioindikatoren

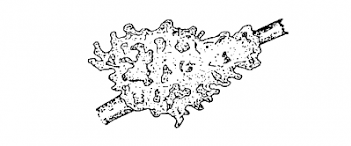

Süßwasserschwämme

Süßwasserschwamm (Spongillidae)

Typische Merkmale

- Körper ungegliedert, keine typischen Formen,

- festsitzend auf fester Unterlage, z.B.

- Holz, Steine oder sogar Flaschen,

- seltener auf Muschelschalen, Metall oder Wasserpflanzen,

- je nach Unterlage, Strömung, Wasserhärte, Nahrung entstehen Krusten, Beläge, Klumpen, geweihartig verzweigte Körper,

- Farbe: gelblichweiß, grünlich, z.T. braunrötlich,

- eigenartiger unangenehmer Geruch.

Lebensweise

- sie kommen in den meisten großen Seen und Flüssen vor,

- stellen i. d. R. hohe Ansprüche an die Wasserqualität - daher gute Indikatoren für Umweltverschmutzung,

- i. d. R. werden die Kolonien nur etwa 20 bis 30 cm groß, manchmal jedoch sogar über einen Mter groß.

Abbildungen

- Abb. 1: Süßwasserschwamm, Foto: Oleg Kirillow (Community "ru_zoology" on LiveJournal .com) [CC BY-SA 3.0],via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Schema des Süßwasserschwammes, Grafik: E. Schorr

Strudelwürmer (Turbellaria)

Strudelwürmer (Turbellaria)

Körperbau

- Körper ungegliedert,

- abgeplattete Form,

- 2 bis viele Augenpaare,

- gleitende Fortbewegung (ähnlich den Schnecken).

Typische Merkmale

- Ernährung räuberisch,

- oft von sitzend lebenden Beutetieren,

- kleine Arten sind Bakterien-, Kieselalgen- oder Protozoafresser.

- Mundöffnung liegt bauchseitig,

- das bewimperte, muskulöse Schlundorgan (Pharynx) kann wie ein Rüssel vorgestülpt werden,

- dient zum Einfangen der Beute sowie

- zur Vorverdauung größerer Beutestücke mit Hilfe von Enzymen,

- der Pharynx pumpt die Nahrung in den Darm,

- dort findet die weitere enzymatische Zerkleinerung statt und

- die Aufnahme in Nährzellen durch Phagozytose zu endgültigen Verdauung.

- wie alle Plattwürmer besitzen die Strudelwürmer keine Afteröffnung,

- der blind endende Mitteldarm kann ein-, drei- oder vielästig sein.

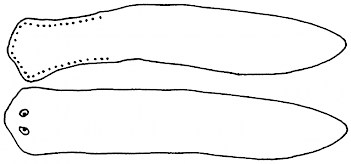

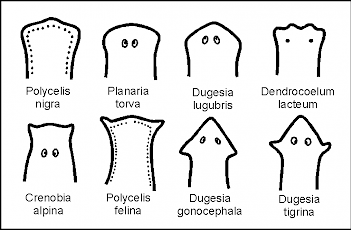

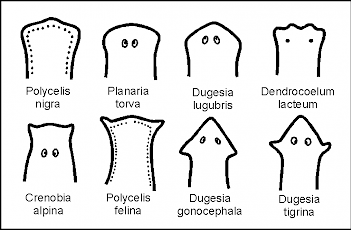

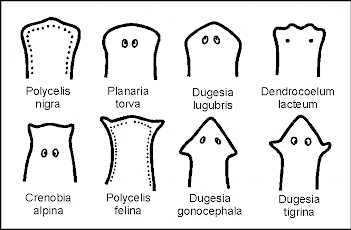

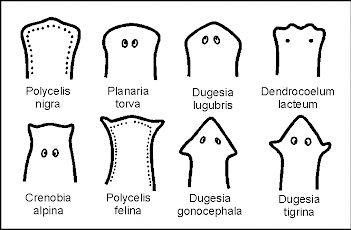

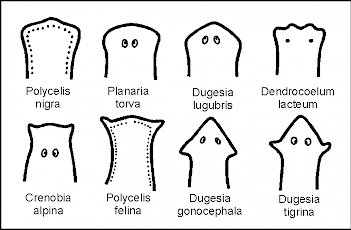

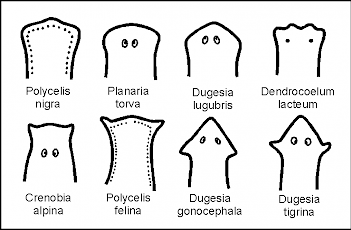

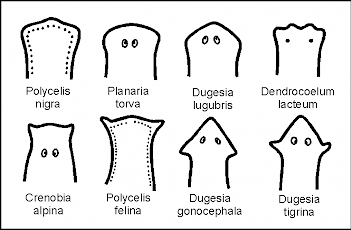

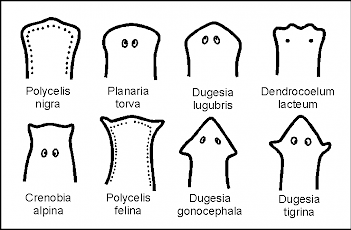

Abbildungen

- Abb.1: Strudelwurm (Dugesia tigrina) Foto: Christian Schlagenhaufer www.kakerlakenparade.de/planarien.html (m. fr. Genehmigung)

- Abb.2: Schemata typischer Strudelwürmer (Augenanordnung!) Grafi: ©Sven Gemballa (eigenes Werk) [CC BY-SA 3.0]

Crenobia alpina (Alpenstrudelwurm)

Körperbau

- rel. dunkel gefärbt, schiefergrau bis schwarz,

- schlank,

- 1 Augenpaar

- liegt rel. nahe zusammen,

- rel. weit vom Vorderrand entfernt,

- Vorderende mit paarigen, spindelförmigen, beweglichen Tentakeln.

Lebensweise

- lebt in ungetrübten Oberläufen von Gebirgsbächen mit relativ hoher Fließgeschwindigkeit,

- liebt

- kühle Wassertemperaturen <15 °C,

- keine saure Umgebung.

- räuberisch, Beute: vorwiegend Bachflohkrebse,

- ist selbst Beute für Steinfliegenlarven.

Abbildungen:

- Abb. 1: Crenobia_alpina, Foto: Prof. Dr. U. Heitkamp (m. f. Genehmigung)

- Abb. 2: Kopfform und Augenstellung bei Planarien, Grafik: E. Schorr

Dendrocoelum lacteum (Milchweißer Strudelwurm)

Körperbau

- Länge: bis 30 mm,

- Farbe milchweiß,

- Darm oft rötlich/braun oder schwarz/grau durchschimmernd,

- Körperränder unregelmäßig gewellt,

- Kopf stumpf mit beweglichen Seitenlappen,

- Augen rel. nahe am Vorderrand, weit auseinanderstehen.

In Fließgewässern und stehenden Gewässern, auch im Brackwasser und salzbelasteten Gewässern auf verschiedenartigem Substrat, verbreitet und fast überall häufig

Lebensweise

- lebt räuberisch in fließenden und stehenden Gewässern,

- erbeutet Insektenlarven und Wasserasseln, umhüllt sie mit klebrigem Schleim,

- toleriert organische Verschmutzung,

- erträgt Temperaturschwankungen.

Abbildungen

- Abb. 1: Dendroceolum lacteum, Foto: By Eduard Solà (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Kopfform und Augenstellung bei Planarien, Grafik: E. Schorr

Dugesia gonocephala (Dreieckskopf-Strudelwurm)

Körper

- Oberseite braun/grau/schwärzlich, z.T. dunklere Längsstreifen,

- Unterseite heller,

- Kopf dreieckig mit beweglichen "Öhrchen" an den Seiten,

- 2 Augen vor der breitesten Stelle des Kopfes,

- dunkle Augenflecken mit hellem/weißem Hof,

- Länge bis 25 mm, Breite bis 6 mm;

Lebensweise

- lebt im Mittellauf (12 - 16 °C) sauberer Fließgewässer,

- sowohl im Gebirge als auch im Tiefland;

- ist empfindlich gegenüber Wasserverschmutzungen.

- erbeutet Bachflohkrebse und Insektenlarven.

- spürt die Beute mit Sinnesorganen in den seitlichen "Öhrchen" auf.

Abbildungen

- Abb. 1: Dugesia gonocephala, Foto: Prof. Dr. U. Heitkamp (m. f. Genehmigung)

- Abb. 2: Kopfform und Augenstellung bei Planarien, Grafik: E. Schorr

Dugesia lugubris

Körperbau

- Kopfende variabel in seiner Form, schwach dreieckig und stark abgerundet,

- zwei dunkle Augen, zum Kopfrand hin teilweise ein heller Hof,

- Farbe: meist einheitlich tiefschwarz, bisweilen graubraun,

- Länge bis 20 mm, Breite bis 4 mm;

Lebensweise

- lebt in stehenden und langsam fließenden Gewässern,

- ist relativ verträglich gegenüber Temperaturschwankungen und organischer Verschmutzung,

- erbeutet vorwiegend Wasserschnecken.

Abbildungen

- Abb. 1: Dugesia lugubris Foto: Prof. Dr. U. Heitkamp (m. f. Genehmigung)

- Abb. 2: Kopfform und Augenstellung bei Planarien, Grafik: E. Schorr

Dugesia tigrina (Tiger-Strudelwurm)

Körperbau

- Form ähnlich Dugesia gonocephala,

- Länge bis 18 mm,

- Köperfarbe Farbe ist braun bis grau gefleckt,

- die Unterseite heller,

- Kopf dreieckig, pfeilförmig,

- zwei Augen

- sind von einem breiten, weißen, pigmentlosen Ring umgeben,

- stehen ein wenig vor der breitesten Stelle des Kopfes.

- Schwanzende meist spitz ausgezogen.

Abbildungen

- Abb. 1: Getigerter Strudelwurm (Dugesia tigrina) Foto: Christian Schlagenhaufer www.kakerlakenparade.de/planarien.html (m. fr. Genehmigung)

- Abb. 2: Kopfform und Augenstellung bei Planarien, Grafik: E. Schorr

Planaria torva

Körperbau

- Vorderende abgestumpft, schwach dreieckig,

- Seitenlappen des Kopfes nicht abgesetzt,

- 2 dunkle Augenbecher,

- in großen ungefärbten Höfen,

- vom Stirnrand relativ weit entfernt,

- Länge bis 20 mm,

- Oberseite einheitlich gelb/braun bis schwarz.

Lebensweise

- lebt in stehenden bis träge fließenden Gewässern unter Pflanzenresten und Steinen.

Abbildungen

- Abb. 1: Planaria torva, Foto: in Wikipedia

- Abb. 2: Kopfform und Augenstellung bei Planarien, Grafik: E. Schorr

Polycelis felina (Vielaugenstrudelwurm mit Tentakeln)

Körperbau

- 2 zugespitzte Tentakel seitlich am Kopf meist schräg nach vorne zeigend,

- ca. 50 randständige Augen,

- Farbe unterschiedlich meist braun bis dunkelgrau,

- Länge bis 18 mm, Breite bis 2 mm;

Lebensweise

- tagsüber vorwiegend an der Unterseite von Steinen,

- in gleichmäßig kühlen Bachoberläufen und Quellen.

Abbildungen

- Abb. 1: Polycelis felina, Foto: By Eduard Solà (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Kopfform und Augenstellung bei Planarien, Grafik: E. Schorr

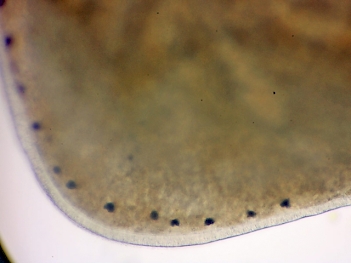

Polycelis nigra/tenuis (Vielaugen-Strudelwurm)

Körperbau

- Kopf mit abgestumpfter Spitze,

- viele kleine Augen an den Rändern des Vorderendes, vergleichbar mit P. felina,

- Farbe sehr variabel:

- grau/braun/schwarz/grünlich/rotbraun/gelb,

- z.T. klein gefleckt.

- Länge 12 mm, Breite bis 1,5 mm.

Lebensweise

- in kühlen, nicht zu schnell fließenden Bächen in Quellnähe, gelegentlich auch in Seen,

- auf der Unterseite von Steinen und an Pflanzen in kühlen, nicht zu schnell fließenden Bächen in Quellnähe, gelegentlich auch in Seen,

- im Bergland weit verbreitet und häufig,

- beide Arten Polycelis nirgra und P. tenuis sind nur am Geschlechtsapparat unterscheidbar!

Abbildungen

- Abb. 1: Polycelis tenuis, Foto: Christian Schlagenhaufer, (m. fr. Genehmigung) www.kakerlakenparade.de/planarien.html

- Abb. 2: Polycelis tenuis (Detail Kopfvorderende), Foto: Christian Schlagenhaufer (m. fr. Genehmigung)

- Abb. 3: Kopfform und Augenstellung bei Planarien, Grafik: E. Schorr

Insekten

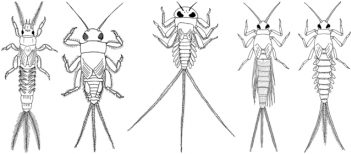

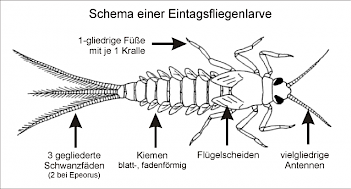

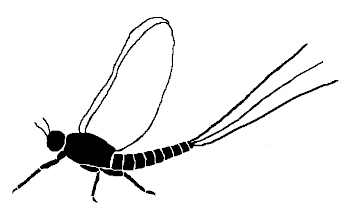

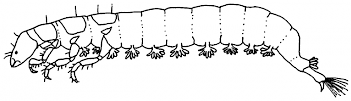

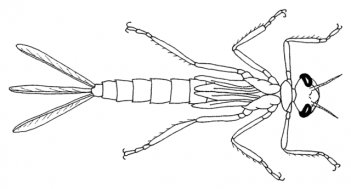

Eintagsfliegenlarven (Ephemeroptera)

Die Larven der Eintagsfliegen

- entwickeln sich in direkter Entwicklung zur Imago, man spricht deshalb auch von Nymphen,

- ähneln in ihrer Körpergestalt den erwachsenen Tieren (Imagines),

- besitzen nur Flügelanlagen, keine Begattungsorgane und alle mit der Begattung zusammenhängenden besonderen Bildungen (Turbanaugen, verlängerte Vorderbeine der Männchen).

- tragen Flügelscheiden auf dem Rücken der Brustsegmente, die mit jeder Häutung etwas größer werden. Im letzten Larvenstadium sind die eingefalteten Flügelanlagen der (Sub-)Imago durch die Larvenhaut sichtbar.

- durchlaufen von der Eilarve bis zur Subimago sehr viele (i. a. 15 - 25) Häutungen.

Das Larvenstadium verbringen alle Eintagsfliegen im Wasser.

Die Körper der Larven

- sind meist rund, bei manchen Formen auch abgeplattet,

- je nach Art lang gestreckt oder von kompaktem Bau,

- haben große Facettenaugen und gut entwickelte Mundwerkzeuge,

- haben paarige Tracheenkiemen an den ersten 5 - 7 Hinterleibssegmenten (bei einer einzigen Art an acht),

- diese sind i.d.R. als außen liegende Kiemenblättchen ausgebildet.

- Form, Anordnung und Anzahl der Kiemenblättchen sind für die verschiedenen Familien sehr charakteristisch.

- sie können büschelig oder baumförmig zerschlitzt, fadenförmig, plättchenartig sein,

- sie sind bei manchen Gattungen beweglich (Heranstrudeln von frischem Atemwasser).

- manche Gruppen (Heptageniidae und Oligoneuriidae) besitzen charakteristische Kombinationen aus Büscheln und blattigen Lamellen.

- bei Cloeon (Baetidae) sind die Kiemenblättchen verdoppelt.

- sie können seitwärts vom Körper abstehen oder auf dem Rücken sitzend getragen werden.

- haben 3 vielgliedrige Hinterleibsfäden (Ausnahme in Mitteleuropa: Gattung Epeorus).

- haben 1-gliedrige Füße mit je 1 Kralle.

Abbildungen:

- Abb. 1: Typische Körperformen bei Eintagsfliegenlarven, Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk) [CC BY-SA 3.0]

- Abb. 2: Schema einer Eintagsfliegenlarve, Grafik: ©Sven Gemballa, Gemballa (eigenes Werk) [CC BY-SA 3.0], Beschriftung: E. Schorr

- Abb. 3: Cloeum sp., Foto: von Amada44 (Eigenes Werk) [GFDL oder CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 4: Schema eines Eintagsfliegen-Imago, Grafik: E. Schorr

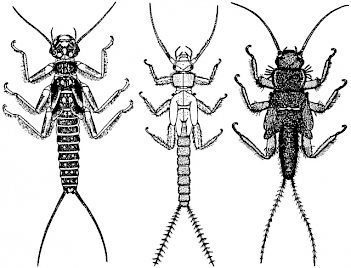

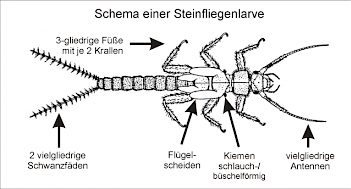

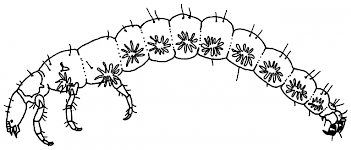

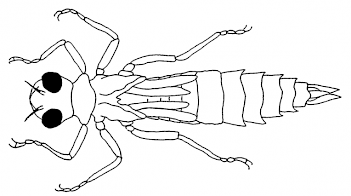

Steinfliegenlarven (Plecoptera)

Die Larven der Steinfliegen leben im Wasser, dabei kann die Larvalentwicklung durchaus mehrere Jahre andauern.

Der Körper

- ist dem der Imagines sehr ähnlich (hemimatabole Entwicklung)

- ist häufig abgeflacht,

- trägt 6 voll ausgebildete Beine,

- mit 3-gliedrigen Füßen, die je 2 Klauen tragen,

- 2 Paar Flügelanlagen stehen als starre Hüllen schräg vom Brustpanzer ab oder liegen parallel zum Körper auf der Oberseite,

- besitzt am Ende 2 lange, als vielgliedrige Schwanzfäden ausgebildete Hinterleibsanhänge (Cerci).

Einige Gattungen tragen auffallende Kiemen, sie sind aber nicht bei allen Gattungen und Familien vorhanden.

Die Kiemen

- sind i.d.R.einfach gebaut und büschelig oder schlauchförmig,

- bewegliche Tracheenkiemenplättchen wie bei den Eintagsfliegen kommen nicht vor.

- befinden sich

- seitlich am Hinterleib oder

- an den Hüften (Coxen) oder

- im Halsbereich oder

- an der Spitze des Hinterleibs.

Lebensweise

- ausgeprägte Vorliebe für kalte, in der Regel sauerstoffreiche Gewässer,

- Fließgewässer werden erheblich artenreicher besiedelt als stehende Gewässer,

- die Larven laufen vorwiegend am Gewässergrund,

- sind in der Regel schlechte Schwimmer,

- beim Schwimmen bewegen sie sich mit seitlichen Schlängelbewegungen fort.

- die Larven leben meist auf Hartsubstraten wie Steinen, Kies oder Totholz,

- einige spezialisierte Arten leben tief vergraben im Sand, diese sind meist sehr blass gefärbt mit wenigen Borsten.

Die Ernährungsweisen der Larven

- je nach Verwandtschaft unterschiedlich:

- viele kleinere Arten ernähren sich von abgestorbener organischer Substanz wie z. B. Falllaub.

- viele Arten weiden außerdem den organischen Belag (Biofilm) aus Algen und Mikroorganismen auf Steinen und anderen Hartsubstraten ab,

- viele großen Arten leben räuberisch, in Europa vor allem die Perlidae und Perlodidae.

- Erbeutet werden vor allem relativ kleine und weichhäutige Beuteorganismen wie Eintagsfliegen- und Zuckmückenlarven.

Unterschiede zu Eintagsfliegenlarven:

- fehlende Kiemenblättchen und

- Fehlen eines dritten Hinterleibsfadens.

Die Larven finden sich vor allem in wenig belasteten Bachläufen und stellen nicht selten Zeigerarten (Bioindikatoren) für eine gute Gewässergüte dar. Gegenüber Gewässerversauerung durch Schwefeldioxid sind viele Arten hingegen außergewöhnlich resistent.

Abbildungen:

- Abb. 1: Typische Körperformen bei Steinfliegenlarven, Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk) [CC BY-SA 3.0]

- Abb. 2: Schema einer Steinfliegenlarve, Grafik: ©Sven Gemballa, Beschriftung: E. Schorr

- Abb. 3: Perla marginata, Foto: Prof. Dr. U. Heitkamp (m. f. Genehmigung)

- Abb. 4: Schema eines Steinfliegen-Imago, Grafik: E. Schorr

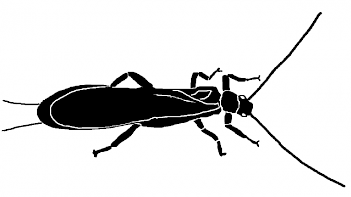

Köcherfliegenlarven (Trichoptera)

Ordnung: Köcherfliegen (Trichoptera)

Charakteristisch für alle:

- 2 Nachschieberklauen am Körperende,

- häufig auf verlängerten, beinartigen Fortsätzen,

- Funktion: Festhalten in der Strömung

Larvalentwicklung:

- findet im Wasser statt (wenige Ausnahmen)

- die Larven sind an den verschiedenste Gewässer un deren Bedingungen angepasst

- viele Arten sind charakteristisch für ganz bestimmte Gewässertypen

- geeignete Bioindikatoren für diese Gewässer

Namensgebend sind die "Köcher", d.h. die Wohnröhren, die viele Larven zum Schutz bauen,

- gebaut aus einem Sekret, das die Larven aus Drüsen am Kopf abgeben,

- die Larven bauen daraus ein Gespinst, das der Kokon-Seide der Schmetterlinge entspricht,

- mit Hilfe des Spinnsekrets werden Substratelemente (z.B. Steinchen, Schilf-, Holzstückchen) zu einer Röhre verklebt,

- beim Wachstum der Larven wird am Vorderende neues Material angefügt,

- das Hinterende wird bei vielen Arten beim Wachstum abgebissen. Es ist dann manchmal mit einer auffallenden Membran verschlossen.

Die zwei Hauptgruppen der Köcherfliegenlarven:

- raupenartige Form (eruciforme Larven, ähnlich Schmetterlingsraupen), die Längsachse des Kopfes bildet mit der Körperachse einen rechten Winkel

- gestreckte Form (campodeiden Larven) mit nach vorn gestreckten Kopf: Kopf und Körperachse bilden etwa eine Gerade.

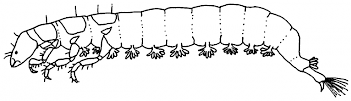

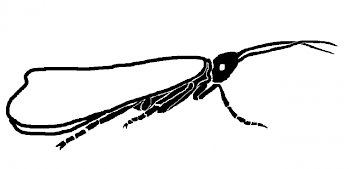

Abbildungen:

- Abb. 1: Köcherfliegenlarven - Köcher bauend: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA 3.0]

- Abb. 2: Köcherfliegenlarve - frei lebend: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA 3.0]

- Abb. 3: Schema eines Köcherfliegen-Imago, Grafik: E. Schorr

- Abb. 4: Schema Körperende einer Köcherfliegen-Larve: Nachschieber mit Krallen, Grafik: E. Schorr

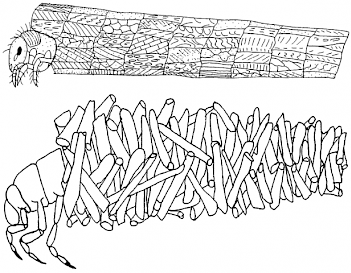

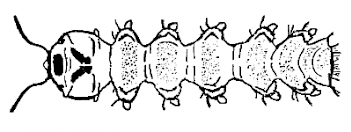

Köcherfliegenlarven - raupenartige Form (eruciforme Larven)

Ordnung: Köcherfliegen (Trichoptera)

Raupenartige Form (eruciformen Larven)

- die Längsachse des Kopfes bildet mit der Körperachse einen rechten Winkel,

- sie besitzen alle einen Köcher, den sie ständig mit sich umhertragen und nie freiwillig verlassen,

- alle sind Pflanzenfresser (Algen, Detritus und frische oder abgestorbene Teile höherer Pflanzen),

- zur Atmung dienen meist fadenförmige Tracheenkiemen am Hinterleib, je nach Art

- in Rücken-, Seiten- und/oder Bauchreihen angeordnet,

- einzeln, zu zweien oder zu dreien stehend oder auch zu kleinen Büscheln vereint.

Typisch für alle sind zwei sog. Nachschieberklauen am Körperende zum Festhalten, häufig auf verlängerten, beinartigen Fortsätzen.

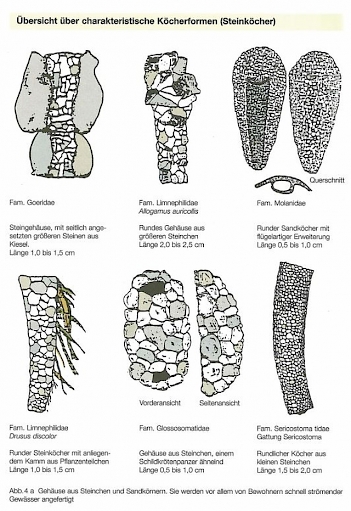

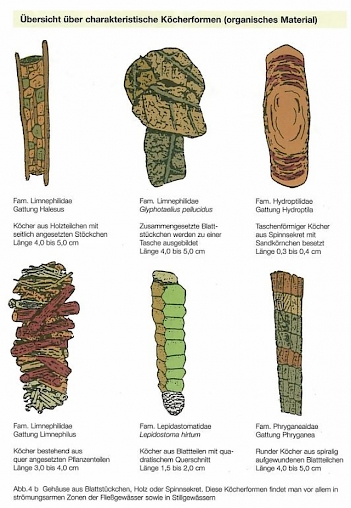

Systematische Gruppen lassen sich bereits duch die Gehäuseform und das verwendete Baumaterial unterscheiden.

Abbildungen

- Abb. 1: Limnephilus sp., Foto: James Lindsey at Ecology of Commanster [CC BY-SA 2.5 or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Trichoptera sp., Foto: By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

- Abb. 3 und Abb. 4: Übersichten über Köcherformen: Dr. Klaus-Jürgen Maier, Dr. Michael Linnenbach: Köcherfliegen - Baukünstler und Bioindikatoren unserer Gewässer, Naturschutz-Praxis, Arbeitsblätter 25, Seiten 10, 11; 1. Auflage 2001, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg Postfach 210752, 76185 Karlsruhe (m. f. Genehmigung)

Abb. 3: Übersichten über Köcherformen, Grafiken: Dr. K-J. Maier, Dr. M. Linnenbach, (m. f. Genehmigung)

Köcherfliegenlarven - gestreckte Form (campodeide Larven)

Ordnung: Köcherfliegen (Trichoptera)

Gestreckte Form (campodeiden Larven)

- nach vorne gestreckter Kopf: Kopf und Körperachse bilden etwa eine Gerade,

- nur wenige Arten besitzen einen Köcher,

- sie bewohnen fast ausschließlich bewegtes Wasser, Bäche, Flüsse oder größere Seen mit Wellenbewegung,

- viele leben räuberisch, schweifen frei umher und erbeuten verschiedene kleine Wassertiere (z.B. Rhyacophila),

- die Mehrzahl baut zwischen Steinen oder Wasserpflanzen netzartige Gespinste verschiedener Form:

- flache Tüten, posthornförmige Säcke und Trichter,

- mit den Öffnungen stets gegen die Strömung gerichtet werden sie von dieser offen gehalten,

- normalerweise mit einem Gespinstgang verbunden, in dem die Larve wartet, bis sich geeignete Beute (Algen und andere Kleinlebewesen) im Netz fängt.

Abbildungen:

- Abb. 1: Hydropsyche pellucidula, Foto: Prof. Dr. U. Heitkamp (m. f. Genehmigung)

- Abb. 2: Köcherfliegenlarve - Netze bauend, Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA 3.0]

- Abb. 3: Köcherfliegenlarve - frei lebend, Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA 3.0]

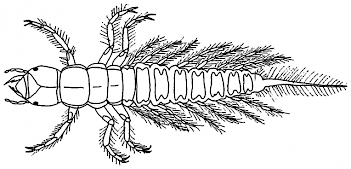

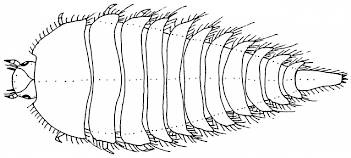

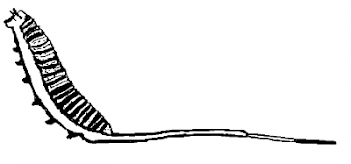

Schlammfliegenlarven (Megaloptera)

Familie der Schlammfliegen oder Wasserflorfliegen (Sialidae)

Körperbau der Larven

- an den vorderen 7 Abdominalsegmenten jeweils ein Paar fädige, gegliederte Tracheenkiemen (c) (Atmungsorgane im Wasser),

- am letzten Hinterleibssegment sitzt ein langer, spitz zulaufender Hinterleibsanhang (a),

- große, kräftige Mundwerkzeuge (b).

Lebensweise der Larven

- leben anfangs im Wasser,

- später im Schlamm verschiedenster, auch organisch verschmutzter Gewässer, die aber ausdauernd sein müssen.

- sie können durch Krümmung des Hinterleibs auch recht gut schwimmen und kommen bis in 18 Meter Tiefe vor.

Nahrung:

- Insektenlarven (z.B. Zuckmückenlarven),

- Würmer,

- Erbsenmuscheln.

Entwicklung

- Dauer i.d.R. zwei Jahre,

- beide Überwinterungen als Larve,

- durchleben 10 Larvenstadien.

- Verpuppung am Ufer unter der Erde.

- die Puppe gräbt sich vor dem Schlüpfen der Imago an die Oberfläche.

Ihre Larven kommen oft in großen Zahlen vor und stellen deswegen für Fische eine wichtige Nahrung dar.

Abbildungen

- Abb. 1: Sialis sp., Foto: By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Schema einer Schlammfliegenlarve, Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk) [CC BY-SA 3.0]

- Abb. 3: Schema Schlammfliegen- Imago, Grafik: E. Schorr

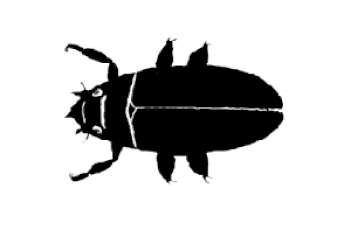

Käferlarven (Coleoptera)

Käfer sich die artenreichste Insektenordnung.

Sie sind holometabol (vollkommene Verwandlung): Ei - Larven - Puppe - Imago.

Besondere Kennzeichen der räuberisch lebenden Larven

- die charakteristische Gestalt ihrer scharfen, zangenartigen Oberkiefer (Mandibeln),

- darin Kanäle, durch die Verdauungsflüssigkeit aus dem Mitteldarm in den Körper der Beute injiziert wird,

- die Verdauungsflüssigkeit besteht aus einem Enzymgemisch (v.a. Trypsin), das das Beutetier zunächst schnell lähmt, dann tötet und seine Organe vorverdaut (äußere Verdauung),

- durch die Oberkieferkanäle wird der verflüssigte Körperinhalt des Beutetieres eingesaugt.

- ungegliederte Schwanzfäden am letzten Körpersegment (<=> Gegensaz zu denen der Eintags- und Steinfliegen).

- die Larven atmen Luft ein, die sie an der Wasseroberfläche durch zwei Atemöffungen des letzten Hinterleibssegments aufnehmen.

Nach ihrer Lebensweise unterscheidet man vier Gruppen von Schwimmkäferlarven

- die kriechenden Larven

- hauptsächlich in flachen Kleingewässern, Tümpeln und Bächen,

- schleche Schwimmer,

- stützen sich zum Atemholen auf den Boden ab.

- die schwimmenden Larven

- bewohnen mittlere Wasserschichten

- halten sich zur Atmung meist an Wasserpflanzen fest,

- dort lauern sie oft nahe der Oberfläche auf Beute.

- die schwebenden Formen

- können sich frei am Oberflächenhäutchen des Wassers aufhängen.

- die grabenden Larven

- wühlen mit dem Vorderkörper im Schlamm seichter Gewässer,

- dabei ragt ihr Hinterleibsende etwas über den Wasserspiegel hinaus.

Abbildungen

- Abb. 1: Schema einer Käferlarve (Taumelkäfer), ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA 3.0]

- Abb. 2: Schema eines Taumelkäfers (Imago), Grafik: E. Schorr

- Abb. 3: Schema einer Käferlarve (Hakenkäfer), Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA 3.0]

- Abb. 4: Elmis maugetii-Larve (Hakenkäfer) Ober- und Unterseite, Foto: Klaus Enting, LIFE+ Projekt „Rur und Kall - Lebensräume im Fluss“, www.rurundkall.de (m. f. Genehmigung)

- Abb. 5: Elmis maugetii-Imago (Hakenkäfer), Foto: Klaus Enting, LIFE+ Projekt „Rur und Kall - Lebensräume im Fluss“, www.rurundkall.de (m. f. Genehmigung)

- Abb. 6: Schema-Käferlarve: Typische Merkmale (Kieferzangen, ungegliederte Schwanzfäden), Grafik: E. Schorr

Abb. 4: Elmis maugetii-Larve (Hakenkäfer) Ober- und Unterseite, Foto: Klaus Enting (m. f. Genehmigung)

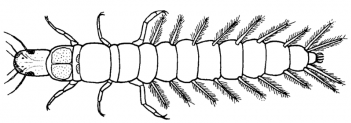

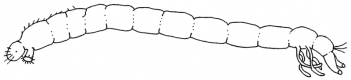

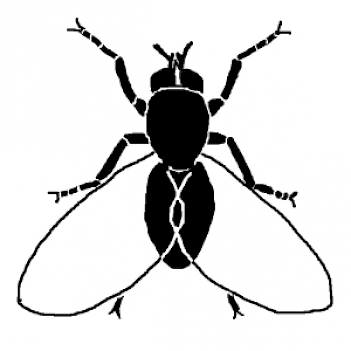

Zweiflüglerlarven (Diptera) - Zuckmücken (Chironomidae)

Familie der Zuckmücken (Chironomidae)

Körper der Larven

- meist schlank, wurmförmig und mit Kopfkapsel,

- 3 Brust- und 9 Hinterleibssegmente

- am ersten Brustsegment ein Paar Stummelfüße mit Häkchen und Borsten besetzt,

- am letzten Segment ein Nachschieber, kann ebenfalls mit Häkchen und Borsten besetzt sein, bei Arten in Gebirgsbächen sogar zusätzlich einen mittleren Saugnapf,

- relativ schnelle Fortbewegung auf dem Substrat mithilfe der Stummelfüßchen und der Nachschieber,

- Atmung über die Haut, die Tracheen sind immer geschlossen.

- bei einigen, besonders in sauerstoffarmen Gewässern lebenden Arten unterstützen fädige schlauchförmige Ausstülpungen (Tubuli) am Hinterleib die Hautatmung.

Abbildungen:

- Abb. 1: Zuckmückenlarve, Foto: By Frank Fox (http://www.mikro-foto.de) [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Schema einer Zuckmückenlarve, Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA 3.0]

- Abb. 3: Schema Zuckmückenimago, Grafik: E. Schorr

- Abb. 4: Chironomus sp. (Zuckmücken-Imago), (Uploaded by Jeffdelonge, Copyright free)

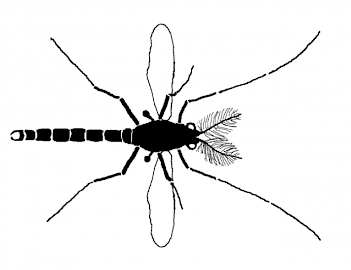

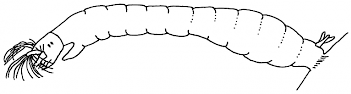

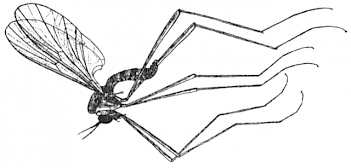

Zweiflüglerlarven (Diptera) - Kriebelmücken (Simuliidae)

Familie der Kriebelmücken (Simuliidae)

Der Körper der Larven

- besitzt einen unpaaren und einziehbaren Brustfuß (Scheinfüßchen) und

- einen Hakenkranz am Hinterende,

- beide sind mit mehreren Hundert radiär angeordneten Häkchen bewehrt,

- ist mithilfe des hinteren Hakenkranzes an Pflanzenteilen, Steinen oder anderen Substraten in einem Gespinst aus sehr elastischer Seide befestigt,

- die Seide wird durch Drüsen im Bereich der Mundwerkzeuge (Labialdrüsen) gebildet, mit dem Brustfüßchen abgenommen und auf dem Substrat aufgetragen,

- wird aus dieser Position heraus schräg aufrecht in die Strömung gestellt.

- besitzt Analpapillen zur Osmoregulation durch Ionenaufnahme.

Die Fortbewegung der Larven

- geschieht nach Art der Spannerraupen,

- durch Klettern an einem Faden oder

- durch Verdriftung.

Die Atmung erfolgt über die Haut.

Die Nahrungsaufnahme (Simulium sp.)

- erfolgt durch Filtrien von Detritus und Algenzellen aus der Strömung,

- mithilfe von 2 kleinen und 1 großen Borstenfächer auf jeder Seite der Mundöffnung,

- dabei wird der Rumpf um 180° gedreht, sodass die Fächer durch die Strömung geöffnet werden.

Abbildungen

- Abb. 1: Kriebelmücken-Larve (Simulium sp.), Foto: Prof. Dr. U. Heitkamp (m. f. Genehmigung)

- Abb. 2: Schema einer Kriebelmücken-Larve, Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk) [CC BY-SA 3.0]

- Abb. 3: Schema eines Kriebelmücken-Imago, Grafik: E. Schorr

- Abb. 4: Kriebelmücken-Imago, Foto: By The original uploader was Head at German Wikipedia Later versions were uploaded by Aka at de.wikipedia. [Public domain], via Wikimedia Commons

Zweiflüglerlarven (Diptera) - Lidmücken (Blephariceridae)

Familie der Lidmücken (Blephariceridae)

Die Larven der Lidmücken

- schlüpfen in den Bächen,

- sind bis zu 9 mm lang,

Der Körperbau der Larven:

- ist extrem gut angepasst an das Leben in stark strömenden Gewässern:

- Kopf und die Brust sind mit dem ersten Abdominalabschnitt zu einem Segment verschmolzen,

- danach folgen 5 einzelne Segmente und

- die letzten 3 Hinterleibssegmente sind wiederum verschmolzen.

- Der Körper ist sehr flach und breit und dorsal leicht gewölbt.

- Auf der Körperunterseite befinden sich hintereinander liegend 6 Saugnäpfe, die aus der Außenhaut (Kutikula) gebildet werden.

- Mit diesen Saugnäpfen können sich die Larven selbst in sehr starker Strömung durch eine Vakuumbildung auf den Steinen festhalten,

- durch Mikrohärchen auf der Saugnapffläche wird die Haftung noch erhöht.

Die Fortbewegung erfolgt

- durch ein Lösen der Saugnäpfe hintereinander oder

- indem erst die vorderen und dann die hinteren Saugnäpfe gelöst werden.

Selbst bei der Häutung kann die Larve nicht weggespült werden, da die neu angelegten Saugnäpfe sofort arbeitsfähig sind.

Die Atmung der Larven

- erfolgt vom zweiten bis zum vierten (letzten) Larvenstadium über Tracheenkiemen,

- vorher durch reine Hautatmung.

Die Nahrungsaufnahme

- Die Larven sind Aufwuchsfresser,

- sie wieden mit Kiefern den Aufwuchs an Steinen ab, vor allem Kieselalgen,

- eine starke Behaarung im Mundbereich der Mückenlarven verhindert, dass die Nahrung nach dem Abschaben wegdriftet.

Fotos: Lidmückenlarve (Blephariceridae):

- Abb. 1: Schema einer Lidmückenlarve (Rückenseite), Grafik: E. Schorr

- Abb. 2: Lidmückenlarve (Blephariceridae) - Rückenseite, Foto: By Erin Hayes-Pontius (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 3: Lidmückenlarve (Blephariceridae) - Bauchseite, Foto: By Erin Hayes-Pontius (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 4: Lidmücken-Imago, Grafik: By Karl Grünberg [Public domain], via Wikimedia Commons

Zweiflüglerlarven (Diptera) - Schwebfliegen (Syrphidae)

Familie der Schwebfliegen (Syrphidae)

Körper der Rattenschwanzlarve (Eristalis sp.)

- weiß/grau,

- Länge bis zu 20 mm, Atemrohr bis etwa 35 mm („Rattenschwanz").

- Das Atemrohr

- besteht aus 3 ineinandersteckenden Teilen,

- kann durch Steigerung des Innendrucks (teleskopartig) gestreckt oder durch Muskelzug verkürzt werden,

- lässt sich bei ausgewachsenen Larven über 10 cm ausstecken,

- 2 Stigmen, von 8 unbenetzbaren Fiederborsten umstellt.

Lebensweise

- Durch das Atemrohr kann sich die Larve auf unterschiedliche Wassertiefen einstellen.

- Bevorzugte Wassertiefe 3-4 cm.

- Die dünne, nahezu durchsichtige Haut erlaubt zusammen mit der kräftigen Körpermuskulatur lebhafte, krümmende Bewegungen, die von 7 Paar hakenbewehrten Fußfortsätzen unterstützt werden.

- Schlammfresser

- lebt in stehenden bis schwach strömenden, nährstoffreichen Gewässern.

- Manchmal kommt es vermutlich durch Konkurrenzarmut zu Massenentwicklungen.

Abbildungen

- Abb. 1: Schema einer Rattenschwanzlarve, Grafik: E. Schorr

- Abb. 2: Eristalis sp. Larve, Foto: By LoKiLeCh (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 3: Eristalis sp. Imago, Foto: By Pjt56 (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

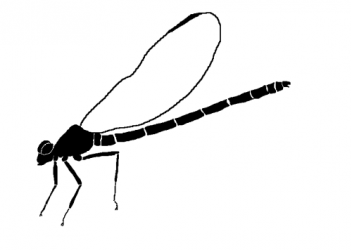

Libellenlarven (Odonata)

Die Libellen

- Lebensraum: Larven im Wasser, Imago (Vollkerf) an Land - vorwiegend in Wassernähe

- Entwicklungsstadien: vollkommene Verwandlung (holometabol) Ei (Wasser) - Larve (Wasser) - Imago (flugfähig, an Land)

- nach dem Schlüpfen „Jungfernflug“ oft weit von den Brutgewässern entfernt

- Imagines und Larven ernähren sich räuberisch

- zum blitzschnellen Ergreifen der Beute besitzen die Larven dazu auf der Unterseite des Kopfes eine ausgeklappbare Fangmaske.

Abbildungen

Abb. 1: Fangmaske einer Großlibelle, Foto: Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Abb. 2: Fangmaske einer Großlibelle ausgeklappt: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA]

Unterordnung: Großlibellen (Anisoptera)

Unterordnung: Kleinlibellen (Zygoptera)

Libellenlarven - Großlibellen (Anisoptera)

Unterordnung: Großlibellen (Anisoptera)

Körper der Larven

- untersetzt und stämmig,

- leben räuberisch im Wasser,

- 2 Typen von Fangmasken bei den heimischen Familien:

- Helmmasken: ihren löffelförmigen Endglieder arbeiten wie ein Fangkorb,

- Zangenmasken: mit dolchartigen Endhaken zum präzisen Fassen kann der Beute

- am Hinterleibsende mit einer Analpyramide aus fünf kräftigen Stacheln,

- Unterschied zu Kleinlibellen: keine blattförmigen Hinterleibsanhänge.

Die kräftige, dornartig gebaute Analpyramide der Großlibellenlarven hat unterschiedliche Funktionen:

- als Atmungsorgan zur Aufnahme von Atemwasser,

- als Atemröhre zur Luftaufnahme von außerhalb des Wassers (v.a. ältere Larven),

- als Waffe gegen Angreifer und sich wehrende Beutetiere

- zur schnellen Vorwärtsbewegung (z.B. bei Flucht): Das Atemwasser wird ruckartig ausgepresst und erzeugt dadurch einen Rückstoß.

Abbildungen:

- Abb. 1: Grosslibellenlarve (Aeshna cyanea), Foto: By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Schema der Larve einer Großlibelle: Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA]

- Abb. 3: Fangmaske ausgeklappt: Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA]

- Abb. 4: Großlibelle (Plattbauchlibelle), Foto: By Quartl (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 5. Schema einer Großlibelle (Plattbauchlibelle), Grafik: E. Schorr

Libellenlarven - Kleinlibellen (Zygoptera)

Unterordnung: Kleinlibellen (Zygoptera)

Körper der Larven

- schlank,

- haben nie Kiemen am Hinterleib (Gegensatz zu Eintagsfliegenlarven)

- typisch: drei Schwanzblätter mit unterschieldlichen Funktionen

- Unterstützung der Atmung (Oberflächenvergrößerung),

- Ruderorgane zur Fortbewegung im Wasser.

Lebensweise

- Die Imagines und die Larven ernähren sich räuberisch.

Abbildungen:

- Abb. 1: Beat Schneider (Tierfotografin), Foto: Libellen www.libellen.li (m.f. Genehmigung)

- Abb. 2: Schema einer Kleinlibellen-Larve: Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA]

- Abb. 3: Fangmaske ausgeklappt: Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA]

- Abb. 4: Schema eines Kleinlibellen-Imago: Grafik: E. Schorr

Grundwanze (Aphelocheirus aestivalis)

Grundwanze (Aphelocheirus aestivalis) aus der Familie der Grundwanzen

Körperbau

- Länge: zwischen 8,2 und 11 Millimeter,

- Körperform: kurz-oval und ungewöhnlich abgeplattet,

- Körperoberfläche:

- dunkel, meist schwarz-braun gefärbt, zuweilen gelb gefleckt,

- trägt eine feine Behaarung,

- Kopf:

- dreieckig,

- ohne Punktaugen,

- der Stechrüssel ist viel länger als bei allen anderen Wasserwanzen und reicht bis zu den Hüften des dritten Beinpaares.

- Vorderbeine nicht als Fangbeine entwickelt (=> Gegensatz zu den eng verwandten Schwimmwanzen)

- auch die Hinterbeine nicht als typische Schwimmbeine ausgebildet.

- Flügel:

- i.d. R. sind die Individuen der Art kurzflügelig (brachypter),

- Deckflügel meist zu kurzen Schuppen reduziert und reichen höchstens bis auf das zweite Hinterleibssegment,

- Hinterflügel fast vollkommen zurückgebildet,

- Langflügelige, flugfähige Tiere sind selten zu beobachten. Deren Entwicklung soll durch Sauerstoffmangel begünstigt werden.

Besondere Form der Sauerstoffaufnahme: Plastronatmung

- Sauerstoff nehmen die Grundwanzen auf über eine dünne Luftschicht, die den Körper in Hohlräumen am Brustabschnitt und unter den Deckflügeln umgibt und von feinen wasserabweisenden (hydrophoben) Härchen gehalten wird. Sie liegt über den Atemöffnungen (Stigmen).

- Der Gasaustausch erfolgt nach dem Prinzip der physikalischen Kieme:

- Diffusion des Sauerstoffs aus der Luft ins Wasser

- >> aus diesem in die dünne Luftschicht über dem Körper

- >> aus dieser durch die Stigmen in die Tracheen.

- Diese sog. Plastronatmung erlaubt es diesen Wanzen zeitlebens untergetaucht zu bleiben, weil der im Wasser gelöste Sauerstoff direkt genutzt werden kann.

- Die meisten übrigen Wasserwanzen, müssen zur Sauerstoffaufnahme an die Wasseroberfläche schwimmen.

- Auch die Eier und älteren Larven der Grundwanzen besitzen ein Plastron.

- Die jungen Larvenstadien nehmen dagegen den Sauerstoff direkt über die Körperoberfläche auf.

- Deshalb benötigen die Tiere sauerstoffreiches Wasser, wie es in lebhaft strömenden Gewässern vorhanden ist.

Lebensweise

- Die Wanze lebt am Grund von sauberen, sauerstoffreichen Bächen und Flüssen mit geringem Pflanzenbewuchs, seltener in Seen bis zu einer Tiefe von 6 Metern.

- Sie wühlt sich in feine Kiesschichten oder sandig lockeren Boden ein oder wandert am Grund umher.

- Sie schwimmt selten.

Nahrung:

- Die Grundwanze ernährt sich räuberisch von im Wasser lebenden Gliederfüßern und Weichtieren: Köcherfliegen-, Zuckmücken-, Steinfliegen, Eintagsfliegen, Libellenlarven und Wasserschnecken.

- Kleine Muscheln wie Kugelmuscheln (Cyclas) oder Erbsenmuscheln (Pisidium) werden mit dem langen Rüssel, den die Wanze in den Schalenspalt schiebt, ausgesaugt.

- An der Rüsselspitze befinden sich Chemorezeptoren, mit deren Hilfe die Beute aufgespürt wird.

Entwicklung

- Grundwanzen sind hemimetabol (unvollkommene Verwandlung).

- Im Jahresverlauf, auch im Winter, sind alle Entwicklungsstadien (Nymphenstadien und Vollkerf) nebeneinander anzutreffen.

- Die aus den Eiern schlüpfenden Larven durchlaufen fünf, durch Häutungen getrennte Larvenstadien.

Abb.: Aphelocheirus aestivalis, Foto: By Michael Raupac, Lars Hendrich, Stefan M. Küchler, Fabian Deister, Jerome Moriniere, Martin M. Gossner (PLOS ONE) [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

Krebse

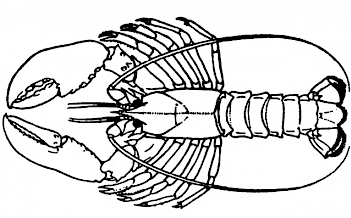

Zehnfußkrebse (Decapoda)

Ordnung der Zehnfußkrebse (Decapoda)

Der Körper der Zehnfußkrebse (Beispiel: Familie der Flusskrebse)

- ist immer in den Cephalothorax (Kopf und Brust zu einem Stück verwachsen) und das Abdomen (Hinterleib) geteilt,

- ist bei Garnelen-, Hummer- und Flusskrebsartigen Zehnfußkrebsen lang gestreckt und seitlich oft leicht abgeflacht,

- läuft vorne in einem oft gesägten Rostrum (rückenseitiger Vorsprung) am Cephalothorax aus,

- besitzt lange Antennen,

- trägt Scheren an den ersten zwei bis drei Schreitbeinen,

- besitzt Schwimmbeine an dem deutlich gegliederten Hinterleib,

- endet in einem Schwanzfächer, mit dessen Hilfe sie im Gefahrenfall nach unten-vorne schlagend schnell rückwärts fliehen können.

Abbildungen:

- Abb. 1: Edelkrebs (Astacus astacus), Foto: Dragon187 at the German language Wikipedia [CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de or GFDL], via Wikimedia Commons

- Abb. 2. Schema eines Zeihnfußkrebses, Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA

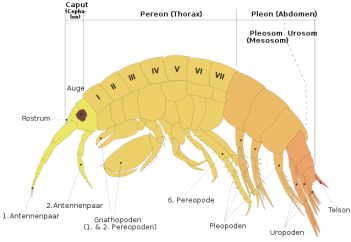

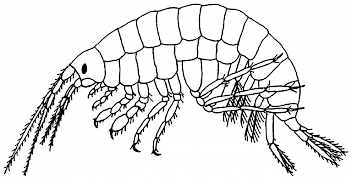

Flohkrebse (Amphipoda)

Ordnung Flohkrebse (Amphipoda)

Der Körper der Flohkrebse

- ist seitlich abgeplattet,

- in 3 Körperabschnitte gegliedert,

- den 1 Abschnitt stellt das Kopf-Brust-Stück (Cephalothorax) dar, welches durch Verschmelzung des Kopfes (Cephalon) mit dem ersten Brust-(Thorakal)segment entsteht,

- der 2 Abschnitt wird auch Mesosoma genannt und

- besteht aus weiteren 7 Brustsegmenten,

- an ihnen sitzen die 7 Brustbeinpaare (Thorakopoden),

- wovon die fünf hinteren Paare als Laufbeine ausgebildet sind.

- Die beiden vorderen Brustbeinpaare sind als Greifwerkzeuge (Gnathopoden) ausgebildet.

- der 3 Abschnitt ist das aus sechs Segmenten bestehende Hinterleib (Pleon); die an ihm sitzenden Beine dienen als Schwimmbeine (Pleopoden).

Gegensätzliche Stellung der Brustbeine (Name Amphipoda)

- die vorderen vier Paar sind nach vorne gerichet,

- die hinteren drei Paar sind nach hinten abgewinkelt.

Abbildungen:

- Abb. 1: Gammarus pulex (Bachflohkrebs), Foto: Michael Freund, Passau (m. f. Genehmigung)

- Abb. 2: Schema eines Flohkrebses mit Beschreibung, Grafik: © Hans Hillewaert, via Wikimedia Commons

- Abb. 3: Schema eines Flohkrebses, Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk) [CC BY-SA

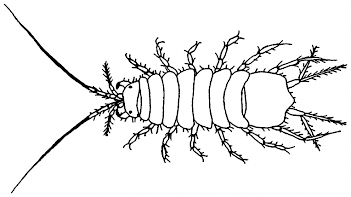

Asseln (Isopoda)

Ordnung der Asseln (Isopoda)

Der Körper der Asseln

- ist vom Rücken zum Bauch abgeplattet,

- besitzt 7 Beinpaare und

- eine gleich bleibende Zahl von Körpergliedern,

- besitzt Kiemen an den hinteren Beinen.

Merkmale des Körpers der Wasserassel

- 4 Antennen: 2 fast körperlange, 2 kurze

- 7 Körpersegmente

- 7. Segment hat die Form einer auffälligen Platte - darunter befinden sich dei Kiemen

- 7 Beinpaare

- abgeplatteter Körper

- Körperlänge des Männchens: 12 mm

- Körperlänge des Weibchens: 8 mm

- 2 gegabelte Hinterleibsanhänge

- junge Asseln sehen erwachsenen Tieren sehr ähnlich.

Lebensweise

- leben zwischen Pflanzen, unter Fallaub und Steinen,

- in stehenden und langsam fließenden Gewässern,

- sind ganzjährig zu beobachten,

- Nahrung: zerfallende Pflanzenreste (Erstzersetzer - Destruent),

- das Weibchen trägt bis zu 100 Eier im Brutsack mit sich,

- Wasserasseln sind sehr widerstandsfähig,

- stellen keine besonderen Ansprüche an die Wasserqualität,

- sie können das Austrocknen und Einfrieren des Gewässers überleben.

Abbildungen:

- Abb. 1: Wasserassel (Asellus_aquaticus), Foto: By Charlesjsharp (Own work, from Sharp Photography) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Schema einer Wasserassel, Grafik: ©Sven Gemballa (eigenes Werk)[CC BY-SA

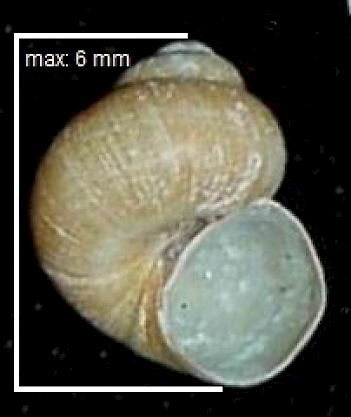

Schnecken (Öffnung verschließbar)

Familie der Kahnschnecken (Neritidae)

Kahnschnecken (Neritidae)

- Gehäuse dickschalig und bootsförmig halbrund,

- Spindelseite der Mündung charakteristisch zu einer ebenen Platte ausgebildet,

- Deckel (Operculum), kalkig, innen meist mit zwei Fortsätzen (Apophysen): längerer = Rippe, kürzerer = Zapfen,

- Form und Farbe des Operculums bei den farblich sehr variablen Kahnschnecken ein wichtiges Bestimmungsmerkmal,

- Körper kurz, das Gehäuse überdeckt den Weichkörper beim Kriechen fast völlig.

- Kopf weist mit breiter Schnauze,

- Fühler dünn und zugespitzt.

Beispiel: Gemeine Kahnschnecke oder Fluss-Schwimmschnecke oder Zwerg-Flussschnecke (Theodoxus fluviatilis)

- Gehäuse dickschalig und ohrförmig mit wenigen Windungen,

- farblich sehr variabel,

- meistens eine dunkelrote oder violett bräunliche Netzzeichnung auf hellerem Grund,

- Operculum nur mit breiter Rippe, kein Zapfen,

- Durchmesser: ca. 5 mm,

- größter Durchmesser: ca. 13 mm.

Abbildungen

- Abb. 1: Theodoxus fluviatilis, Foto: von Michal Maňas [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Theodoxus fluviatilis, Schneckengehäuse, Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via Wikimedia Commons

Familie der Federkiemenschnecken (Valvatidae)

Familie der Federkiemenschnecken (Valvatidae)

- kleines Gehäuse teller- oder gedrückt kreiselförmig,

- Mündung kreisrund,

- Deckel eng spiralig gewunden,

- Die links ansitzende Fiederkieme kann weit vorgestreckt werden; ein rechter, fadenförmiger Fortsatz ist möglicherweise ein Kiemenrest dieser Seite

Beispiel: Gemeine Federkiemenschnecke (Valvata piscinalis)

- Gehäuse meist kugelig mit einem engem Nabel,

- Maße: Höhe: 3 - 5 mm; Breite: 4 - 5 mm; Umgänge: 3 - 5,

- bis auf feine Zuwachslinien glatt,

- einfarbig grauweiß, gelblich bis bräunlich und matt glänzend,

- der enge Nabel ist offen oder vom letzten Umgang halb verdeckt,

- der Mundsaum der fast kreisrunden Mündung ist zusammenhängend,

- das hornige Operculum ist leicht nach innen gewölbt und multispiral strukturiert,

- die Schalenform ist geographisch und ökologisch bedingt sehr variabel, in Tieflandgewässern kommt meist die Normalform vor,

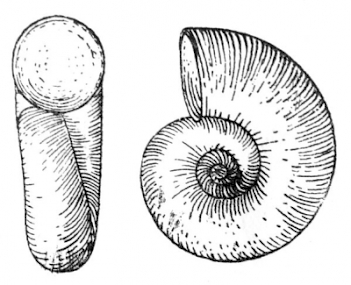

Bsp.: Flache Federkiemenschnecke (Valvata cristata)

- scheibenförmiges Gehäuse von 3 - 4 mm Durchmesser,

- Gehäuse durchscheinend,

- sehr flach, ähnelt dem Tellerschnecken-Gehäuse,

- Nabel der Windungen weit geöffnet,

- Öffnung wird mit einem Deckel (Operculum) verschlossen,

- in pflanzenreichen, stehenden oder langsam fließenden Gewässern der Paläarktis.

Abbildungen

- Abb. 1.: Gemeine Federkiemenschnecke (Valvata piscinalis), Foto: By USGS [Public domain], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Gehäuse von Valvata piscinalis, Foto: By USGS [Public domain], via Wikimedia Commons

- Abb. 3: Gehäuse von Valvata cristata, Foto: by Welter Schultes, Francisco [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

- Abb. 4: Gehäuse von Valvata cristata, Grafik: By Ehrmann, Hermann Felix Paul [Public domain], via Wikimedia Commons

Familie der Schnauzenschnecken (Bithyniidae)

Familie der Schnauzenschnecken oder Langfühlerschnecken (Bithyniidae)

- Gehäuse einfarbig, kegelförmig, glatt und rechtsgewunden, bis ca. 16 mm hoch, 5 - 6 Windungen,

- die ovale Mündung ist nicht aufgeblasen, kann durch einen Deckel verschlossen werden,

- Deckel mit Kalk verstärkt und konzentrisch aufgebaut,

- der Kopf kann vorgestreckt werden,

- die Fühler sind lang, dünn und zugespitzt,

- die Augen sitzen an der Basis der Fühler,

- die Atmung erfolgt über eine Kieme in der Mantelhöhle.

Beispiel: Gemeine Schnauzenschnecke (Bithynia tentaculata)

- Gehäuse 5,5 Windungen, bis 11 mm hoch, hornfarben gelblich, bauchig kegelförmig,

- Umgänge nur mäßig gerundet und durch eine deutliche Naht betrennt,

- Gehäusemündung und der Schalendeckel (Operculum) laufen oben spitz zu,

- Schnecke schwarz bis dunkel braun gefärbt mit runden, goldgelblichen bis orangefarbenen Flecken,

- Kopf relativ klein, wird von der rüsselförmigen Schnauze überwallt,

- Fühler lang und spitz zulaufend,

- Augen am verdickten Fühleransatz.

- Nahrung: zerfallende Pflanzenteile und Detritus, vorwiegend aus dem Atemwasser gefiltert.

Abbildungen

Abb. 1: Bithynia_tentaculata, Foto: By Michal Manas (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Abb. 2: Gehäuse: Gemeine Schnauzenschnecke (Bithynia tentaculata), Foto: by Welter Schultes, Francisco [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

Familie der Sumpfdeckelschnecken (Viviparidae)

Familie der Sumpfdeckelschnecken (Viviparidae)

- Gehäuse groß bis zu 5 cm, dickwandig, mit Deckel fest verschließbar,

- fester Deckel (Operculum), am Fuß festgewachsen,

- Der Verschluss spielt eine wichtige Rolle bei der Überwinterung.

Sumpfdeckelschnecken sind in Mitteleuropa die einzigen lebendgebärenden Schnecken.

Beispiel: Stumpfe Sumpfdeckelschnecke oder Flussdeckelschnecke (Viviparus viviparus)

- Gehäuse mit 5,5 bis 6 Windungen, gedrungen, kreiselförmig, bis 4 cm hoch, mit stumpfer Spitze, engem Nabel,

- Windungen gerundet, aber nicht stufig abgesetzt, durch eine deutliche Naht voneinander abgesetzt,

- Grundfärbung der Schale braun-grünen mit drei umlaufenden rotbraunen Bändern,

- Fußdeckel hornartig, oval, oben mit einer angedeuteten Spitze, mit Wachstumsringen,

- das Tier bevorzugt klares Wasser und lebt von Grünalgen (5 %), höheren Pflanzen (10 %) und ganz überwiegend von Detritus (85 %).

Abbildungen

- Abb. 1: Stumpfe Sumpfdeckelschnecke (Viviparus viviparus), Foto: By Piet Spaans Viridiflavus (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Gehäuse: Stumpfe Sumpfdeckelschnecke (Viviparus viviparus), Foto: Foto: by Welter Schultes, Francisco [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

Schnecken (Öffnung nicht verschließbar)

Familie der Blasenschnecken (Physidae)

Familie der Blasenschnecken (Physidae)

- Gehäuse glänzend-glatt, linksgewunden, endet in einer spitzen Gehäusespitze (Apex),

- Körper mit langen dünnen Fühlern, die spitz zulaufen,

- die Augen sitzen an der Basis der Fühler,

- der Fuß ist relativ schmal und hinten zugespitzt,

- sie können sich mit für Schnecken bemerkenswerter Geschwindigkeit im Wasser fortbewegen.

- Gehäuse linksgewundenen und schlank,

- das Gewinde ist deutlich höher als die Öffnung,

- die Öffnung ist nicht aufgeblasen,

- der Mantel hat keine Mantelfortsätze wie die Gattung Physa,

- Fuß und Mantel des Tieres sind schwarz.

- Gehäuse linksgewunden,

- zwei längliche Mantellappen umgreifen das Gehäuse,

- Gehäusespitze (Apex) relativ stumpf.

Beispiel: Quellblasenschnecke (Physa fontinalis)

- Gehäuse 7 - 12 mm hoch, 4 - 7 mm breit, linksgewunden, mit 4 Umgängen,

- Gehäusespitze (Apex) gerundet,

- Gehäuse dünnwandig, durchscheinend und glänzend,

- Körperfarbe des Tieres gelbbraun bis schwarzblau, die Fühler hell,

- die Augen sind an der Fühlerbasis,

- Fuß lang und dünn,

- der Mantel greift über das Gehäuse.

Abbildungen

- Abb. 1: Quellenblasenschnecke (Physa fontinalis), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Blasenschnecke der Gattung Aplexa (Aplexa hypnorum), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

Familie der Schlammschnecken (Lymnaeidae)

Familie der Schlammschnecken (Lymnaeidae)

- Gehäuse bis ca. 7 cm groß, meist konisch und rechtsgewunden,

- einige Formen können im Adultstadium ihre Öffnung stark vergrößern, oder besitzen generell napfförmige Gehäuse (Unterfamilie Lancinae),

- Gehäuse meist bräunlich und z.T. auch bewachsen,

- Schale ist meist relativ dünn,

- Körper gelblich bis grünlichgrau mit dunklen Punkten besetzt,

- Körper kann nicht vollständig ins Gehäuse zurückgezogen werden,

- ein Deckel (Operculum) fehlt,

- charakteristisches Merkmal der Gruppe: dreieckige Fühler, an deren Basis die Augen sitzen, Fuß breit-oval mit einem gerundeten Hinterende.

Die Gehäuseform ist sehr variabel.

Beispiel: Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis)

- Gehäuse rechtsgewunden, relativ dünnschalig, mit 7,5 Windungen und langer Spitze

- Nabel geschlossen,

- die ersten Umgänge nehmen gleichmäßig zu, während die letzte Windung sehr rasch zunimmt und bauchig erweitert ist,

- der Weichkörper ist grau bis braun gefärbt,

- die Fühler sind groß und dreieckig; an ihrer Basis sitzen die Augen.

Die Gehäuse weisen aber eine erhebliche innerartliche Variabilität auf, etwa in Abhängigkeit vom Lebensraum. So haben Exemplare in Brandungszonen großer Seen verkürzte Gewinde und eine breitere Mündung samt Fuß. Tiere, die im bewegten Wasser von Schilfröhricht leben, bilden am äußeren Mündungsrand einen Haken, mit dem sie Schilfhalme umklammern.

Abbildungen

Abb. 1: Lymnaea stagnalis, Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

Abb. 2: Lymnaea stagnalis (Gehäuse), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

Familie der Tellerschnecken (Planorbidae)

Familie der Tellerschnecken (Planorbidae)

Körperbau (allgemein)

- das Gehäuse anatomisch linksgewunden wie bei den Blasenschnecken (Physidae),

- beim kriechenden Tier entspricht deshalb die rechte Seite der Unterseite und die linke Seite der Oberseite,

- die Gehäuseform kann von scheibenförmig bis napfförmig variieren,

- Vertreter mit scheibenförmigem Gehäuse

- tragen das Gehäuse meist schräg gekippt,

- haben immer einen relativ kleinen Fuß und die Fühler sind dünn und schlank.

Manche Formen sind durch Hämoglobin auffallend rot gefärbt, was bei anderen Vertretern der Wasserlungenschnecken nie der Fall ist.

Nahrung:

- primär Algen (Grünalgen, Diatomeen)

- ansonsten andere Kleinlebewesen, die sie mit ihrer Raspel- oder Reibzunge (Radula) von festen Unterlagen abweiden.

Beispiel: Flussmützenschnecke oder Flussnapfschnecke (Ancylus fluviatilis)

Körperbau

- maximal 11 mm Schalenlänge als erwachsenes Tier (meist aber nur 5 – 8 mm),

- größeren Formen (über 8 mm) kommen in Mitteleuropa nur in relativ kalkreichen Bächen mit optimaler Ernährungs- und Temperaturbedingungen (z.B. Nähe Bodensee) vor,

- typisch ist ihre napfförmige Schale (Form einer Jacobiner-Müte, daher der Name Mützenschnecke) mit leicht nach rechts-hinten gedrehter Spitze;

- die Spitze (Apex) der Schale zeigt grob skulpturierte Radiärrippen,

- beim Schlüpfen messen die Tiere weniger als 1 mm Schalenlänge.

Nahrung

- pflanzlicher Aufwuchs und Detritus, wobei Kieselalgen, kleine Grünalgen, lokal auch Wasser-Flechten und andere Nahrungskomponenten

- Das Zerkleinern und Verdauen der Kieselalgen unterstützen die zahlreichen im Muskelmagen aufbewahrten Sandkörner, die über den Fressvorgang aufgenommen und gespeichert werden.

Quelle: WIKIPEDIA

Beispiel: Posthornschnecke (Planorbarius corneus)

Körperbau

- Gehäuse

- in einer Ebene, links und scheibenförmig gewunden,

- Gehäusedurchmesser bis zu 40 mm,

- 4,5 bis 5 Windungen,

- fest und dickwandig,

- Mantel dunkelbraun bis rötlichschwarz,

- einzige europäische Schneckenart mit Hämoglobin als Blutfarbstoff und deshalb rotgefärbtem Blut.

Nahrung:

In stehenden und langsam fließenden Gewässern lebt sie als Allesfresser hauptsächlich von Algen, abgestorbenen Pflanzenteilen (Detritus) und Aas, bei Nahrungsmangel auch von lebenden Pflanzen.

Abbildungen

- Abb. 1: Mützenschnecke (Ancylus fluviatilis), Foto: By Mauro Mariani at Italian Wikipedia (Transferred from it.wikipedia to Commons.) [Public domain], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Gehäuse der Mützenschnecke (Ancylus fluviatilis), Foto: By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 3: Posthornschnecke (Planorbarius corneus), Foto: By Silvana Gericke (http://abilo.piranho.de/aquaseite/aqua.htm) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 4: Gehäuse der Posthornschnecke (Planorbarius corneus): By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

Muscheln (Bivalvia)

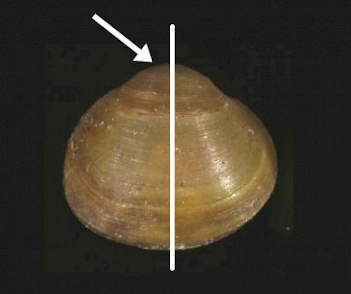

Muscheln (Größe < 20 mm)

Familie der Kugelmuscheln (Sphaeriidae)

- Gehäuse zweischalig (wie bei allen Muscheln) erbsenförmig, weißlich

- Mantelränder verschmolzen und bilden lange, röhrenförmige Siphone

Gattung Erbsenmuscheln (Pisidium)

- Wirbel der Schale seitlich verschoben

- Länge meist < 10 mm

- Hinterende verkürzt

- kugelförmiger als die Kugelmuscheln

- weißgelblich, hornfarben oder braun

- in stehenden und langsam fließenden Gewässern

Gattung Kugelmuschel (Sphaerium)

- Wirbel der Schale mittelständig und nur wenig hervorragend

- Länge bis zu 20 mm

- gelblich oder graubraun

- langer, zungenförmiger Fuß

- in stehenden und langsam fließenden Gewässern

Abbildungen

- Abb. 1: Erbsenmuschel (Pisidium amnicum), Foto: By Francisco Welter Schultes, [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

- Abb. 2: Erbsenmuschel (Pisidium amnicum), Foto: By Snailmail (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 3: Kugelmuschel (Sphaerium corneum), Foto: By Francisco Welter Schultes, [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

- Abb. 4: Schalen der Kugelmuschel (Sphaerium corneum), Foto: By Francisco Welter Schultes, [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

Muscheln (Größe < 40 mm)

Familie der Dreikantmuscheln (Dreissenidae)

Die Gehäuse

- gelblich-grün mit braunen Wellen oder Zickzacklinien,

- Länge von Fingernagelgröße bis ca. 4 cm, Breite bis 20 mm, Höhe bis 18 mm,

- miesmuschelförmig, pferdemuschelförmig oder gerundet dreieckig,

- Wirbel randständig oder sehr nahe am Rand,

- das Schloss ist zahnlos und die Schließmuskeln sind ungleich groß,

- die Schale ist aus Aragonit aufgebaut,

- erwachsene Tiere befestigen sich mit einem Bündel ersterrter Sekretfäden Byssusfäden am Untergrund, z.B Flussmuscheln, Steinen, Pfählen.

Abbildungen

- Abb. 1: Dreikantmuschel (Zebramuschel) (Dreissena polymorpha), Foto: Public domain

- Abb. 2: Dreikantmuschel (Zebramuschel) verschiedene Färbungen, Foto: Public domain

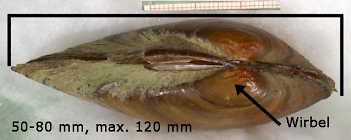

Flussperlmuscheln (Margaritiferidae)

Beispiel: Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera)

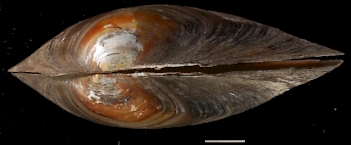

Schale

- dickwandig, schwer,

- Wirbel kaum hervortretend, immer stark zerfressen,

- rotbraun bis pechschwarz,

- Oberfläche ziemlich matt,

- Perlmutt bläulich-weiß,

- Länge bis zu 120 mm,

- Verhältnis Lände/Dicke: > 3,6.

Tiere können sehr alt werden: 80 - 100 Jahre.

Abbildungen

- Abb. 1: Margaritifera margaritifera, Foto: MrKimm (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 oder CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera), Foto: By Francisco Welter Schultes, [Public domain], AnimalBase, Uni Göttingen

- Abb. 3: Margaritifera margaritifera, Foto: By MrKimm (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

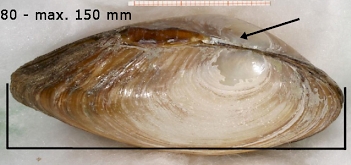

Flussmuscheln (Unionidae)

Familie der Flussmuscheln (Unionidae)

Schale

- meist relativ groß, mit einer Länge über 40 Millimeter,

- kann dickwandig oder sehr dünn sein,

- typischerweise nicht grob gerippt, sondern glatt oder mit feinen Rillen (Zuwachsstreifen),

- der Wirbel (der Bereich, an dem die zweiklappigen Schalen zusammenhängen) sitzt vor der Mitte, dadurch ist die Schale asymmetrisch,

- der hintere Teil der Schale länger als der vordere.

Die meisten Arten besitzen einen langgestreckt ovalen oder etwas trapezförmigen Schalenumriss mit nicht oder nur wenig vorstehendem Wirbel, es kommen aber auch Arten mit rundlicher oder kurzovaler Form vor.

Abbildungen

- Abb. 1: Bachmuschel (Unio crassus), Foto: By Emma Versteegh (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Bachmuschel (Unio crassus), Foto: By Francisco Welter Schultes, [Public domain], AnimalBase, Uni Göttingen

- Abb. 3: Bachmuschel (Unio crassus), Foto: By Francisco Welter Schultes, [Public domain], AnimalBase, Uni Göttingen

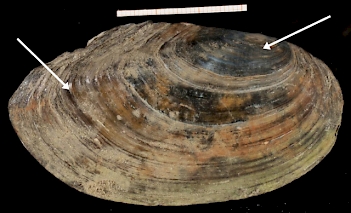

Flussmuscheln - Gattung Unio - Bachmuschel (Unio crassus)

Familie der Flussmuscheln (Unionidae)

Wirbel stark zerfressen (ähnlich der Flussperlmuschel)

Gattung Unio

Beispiel: Bachmuschel, auch Gemeine oder Kleine Flussmuschel (Unio crassus)

- Länge bis zu 70 mm,

- Verhältnis Länge/Dicke: < 2,

- Schale dickwandig, eiförmig, kurz, kaum doppelt so lang, wie hoch,

- Wirbel mäßig aufgeblasen (Gegensatz zu Unio timidus),

- Schloss mit Haupt- und Seitenzähnen,

- dunkelbraun bis schwarz,

- lebt nur in Bächen und Flüssen.

Abbildungen

- Abb. 1: Bachmuschel (Unio crassus), Foto: By Emma Versteegh (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Bachmuschel (Unio crassus), Foto: By Francisco Welter Schultes, [Public domain], AnimalBase, Uni Göttingen

- Abb. 3: Bachmuschel (Unio crassus), Foto: By Francisco Welter Schultes, [Public domain], AnimalBase, Uni Göttingen

Flussmuscheln - Gattung Unio - Blasige Flussmuschel (Unio timidus)

Wirbel der Schale sehr wenig oder nicht zerfressen!

Schale

- bohnen-, keil- oder nierenförmig,

- Wirbel aufgeblasen (Gegensatz zu Unio crassus)

- meist 80 bis 100 mm lang (selten bis 120 mm),

- meist bräunlich oder schwarz und oft mit Kalk oder einem schwarzen Eisen-Mangan-Überzug verkrustet,

- auch mit radiären grünlichen Streifen,

- Verhältnis Länge/Breite: 1,9.

Weichkörper

- hell

- am Hinterende mit großer Einströmöffnung und einer darüber befindlichen glattrandigen Ausströmöffnung,

Das Vorderteil des Gehäuses wird von der Muschel eingegraben, so dass nur die Ein- und Ausströmungsöffnung an der Rückseite herausragen. Sie besitzt zur Fortbewegung einen Fuß, den sie an der Unterseite zwischen den Klappen zur Fortbewegung herausstrecken kann.

Die Große Flussmuschel kann sehr alt werden. Einzelne Exemplare erreichen ein Alter von über 50 Jahren. Sie lebt sowohl in Seen wie auch in langsamfließenden Flüssen auf sandigem Grund.

Abbildungen

Abb. 1: Blasige Flussmuschel (Unio tumidus), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

Abb. 2: Blasige Flussmuschel (Unio tumidus), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

Abb. 3: Blasige Flussmuschel (Unio tumidus), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase, Uni Göttingen

Flussmuscheln - Gattung Unio - Malermuschel (Unio pictorum)

Wirbel der Schale sehr wenig oder nicht zerfressen!

Beispiel: Malermuschel (Unio pictorum)

Schale

- Länge von 72 - 100 mm, Höhe von 23 - 31 mm, eine Dicke von 23 - 31 mm,

- Verhältnis Länge/Breite: 2,4, sehr langgestreckt,

- schmal zungenförmig, Hinterende keilförmig verschmälert,

- oberer und unterer Rand beinahe parallel zueinander,

- unterer Rand meistens etwas nach innen gebogen.

- Wirbel mäßig aufgeblasen,

- Wand der Schale dick und gelblichgrün bis bräunlich mit dunkleren Wachstumstreifen.

Lebensraum der Malermuschel sind langsam fließende und stehende Gewässer.

Abbildungen

- Abb. 1: Malermuschel (Unio pictorum), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase uni-goettingen

- Abb. 2: Malermuschel (Unio pictorum), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase uni-goettingen

- Abb. 3: Malermuscheln (Unio pictorum), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase uni-goettingen

Flussmuscheln - Gattung Anodonta - Gemeine Teichmuschel (Anodonta anatina)

Gattung Anodonta

- keine Schlosszähne (Name: Anodonta = die „Unbezahnte“)

- Schale dünner als 1 mm.

Beispiel: Gemeine Teichmuschel (Anodonta anatina)

Schale

- breit bis eiförmig, dünnrandig, gelblich bis dunkelbraun,

- Länge 80 – 100 mm, Verhältnis Länge/Breite: < 1,5,

- keine Schlosszähne,

- Innenseite glänzt nur matt perlmuttfarben (Unterschied zur stark perlmuttglänzenden Innenseite der Schale von der Großen Teichmuschel Anodonta cygnea),

- Unterschied zur Großen Teichmuschel (Anodonta cygnea): stärker ausgeprägte dreieckige Schild und das kürzere, aber breitere Schlossband.

Abbildungen

Abb. 1: Gemeine Teichmuschel (Anodonta anatina), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase uni-goettingen

Abb. 2: Gemeine Teichmuschel (Anodonta anatina), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase uni-goettingen

Abb. 3: Gemeine Teichmuscheln (Anodonta anatina), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase uni-goettingen

Flussmuscheln - Gattung Anodonta - Große Teichmuschel (Anodonta cygnea)

Gattung Anodonta

- keine Schlosszähne (Name: Anodonta = die „Unbezahnte“)

- Schale dünner als 1 mm.

Beispiel: Große Teichmuschel oder Weiher-Muschel oder Schwanenmuschel (Anodonta cygnea)

Schale

- breit bis eiförmig, dünnrandig, dünnwandig, gelblich bis dunkelbraun,

- Wirbel wenig aufgeblasen,

- mit konzentrisch verlaufenden Streifen, die parallel zu den Wachstumsstreifen verlaufen,

- Innenseite perlmuttartig glänzend,

- Muschelschloss ohne Zähne,

- Verhältnis Länge/Breite: > 2, Verhältnis Länge/Dicke: < 3,4,

- Länge bis zu 200 mm, Einzelexemplare bis 260 mm.

Sie lebt im Schlammboden von stehenden und langsam fließenden Gewässern. Sie wühlt den Bodengrund auf und saugt den hochgewirbelten Bodensatz auf, um Nahrung auszufiltrieren. Die Nahrung besteht aus Detritus und Planktonwie zum Beispiel kleine Algen und andere Kleinstlebewesen.

Abbildungen

Abb. 1: Große Teichmuschel (Anodonta cygnea), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase uni-goettingen

Abb. 2: GroßeTeichmuschel (Anodonta cygnea), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase uni-goettingen

Abb. 3: GroßeTeichmuschel (Anodonta cygnea), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain], via AnimalBase uni-goettingen

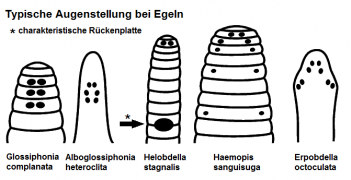

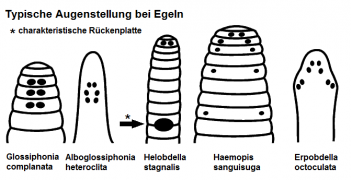

Egel (Hirudinea)

Rüsselegel - Großer Schneckenegel (Glossiphonia complanata)

Großer Schneckenegel (Glossiphonia complanata) - Familie: Plattenegel (Glossiphoniidae)

Körper

- knorpelig,

- flaschen bis birnenförmig,

- bis 30 mm lang und 10 mm breit,

- meist bunt, grün bis braun,

- 2 dunkle Längsbänder,

- 6 Reihen gelblicher Warzen, jeweils auf jedem 3. Körperring,

- vorderer Saugnapf ist im Vergleich zum hinteren sehr klein.

Lebensweise

- schwimmt nicht, sondern bewegt sich mit seinen beiden Saugnäpfen auf dem Untergrund spannerartig vorwärts,

- rollt sich bei Gefahr oder Beunruhigung kugelförmig zusammen,

- saugt hauptsächlich an Schnecken und Würmern,

- seltener auch an weichhäutigen Larven von Insekten (beispielsweise Mücken).

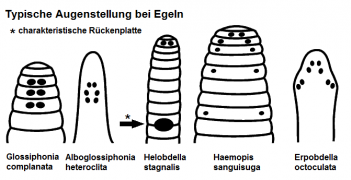

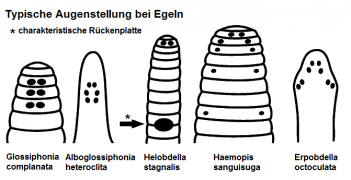

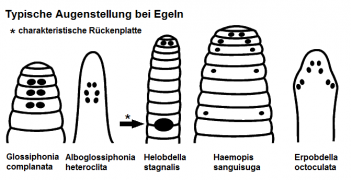

Abbildungen

Abb. 1: Großer Schneckenegel (Glossiphinia camplanata), Foto: Alessandro Minelli, Boris Sket, Yde de Jong: Fauna Europaea: Annelida – Hirudinea, incl.Acanthobdellea and Branchiobdellea, CC BY SA version 4.0.

Abb. 2: Typische Augenstellungen bei Egeln; Grafik: E. Schorr

Rüsselegel - Kleiner Schneckenegel (Alboglossiphonia heteroclita)

Kleiner Schneckenegel (Alboglossiphonia heteroclita) - Familie: Plattenegel (Glossiphoniidae)

Körper

- glatt ohne Warzen

- flache, breite Körperform

- flaschen bis birnenförmig

- bis 9,5 mm lang und 5 mm breit

- hellgelb bis grauweiß, z.T. fast durchscheinend, nie bunt

- teils mit schwarzen Punkten

- die typische Anordnung der Augen und die fehlenden Längsbänder ermöglichen eine gute Unterscheidung gegenüber jungen Tiere des Großen Schneckenegels.

Lebensweise

- schwimmt nicht, sondern bewegt sich mit seinen beiden Saugnäpfen auf dem Untergrund vorwärts,

- ist lichtscheu, daher in Ruhe unter Steinen oder dichten Blattgewirr von Wasserpflanzen zu finden

- ernährt sich vor allem Wasserschnecken. Oft saugen mehrere Schneckenegel gleichzeitig am Weichkörper einer größeren Schnecke Blut. Auch kleinere Beutetiere wie Mückenlarven oder Würmer werden nicht gefressen, sondern ausgesaugt.

Abbildungen

- Abb. 1: Kleiner Schneckenegel, Foto: Christian Schlagenhaufer (m. fr. Genehmigung)

- Abb. 2: Kleiner Schneckenegel, Foto: Christian Schlagenhaufer (m. fr. Genehmigung)

- Abb. 2: Typische Augenstellungen bei Egeln; Grafik: E. Schorr

Rüsselegel - Zweiäugiger Plattenegel (Helobdella stagnalis)

Zweiäugiger Plattenegel (Helobdella stagnalis) - Familie: Plattenegel (Glossiphoniidae)

Körper

- ohne Papillen und Zeichnung,

- flaschenförmig,

- bis 10 mm lang und 5 mm breit,

- durchscheinend, manchmal grau oder rötlich,

- 2 Augen am Vorderende,

- dunkle, ovale, querliegende Rückenplatte zwischen 10. und 11. Ring (hinter den beiden Augen).

Der Zweiäugige Plattenegel

- lebt parasitisch an Wasserflöhen, Wasserasseln, den Laven bestimmter Mücken (Chironomiden-Larven) und gelegentlich auch an Schnecken,

- betreibt Brutpflege: Weibliche Egel befestigen einen Eierkokon an ihrer Bauchseite und tragen die später aus den Eiern schlüpfenden Jungtiere am Körper mit sich umher.

- kommt überall in stehenden und fließenden Gewässer vor,

- hält sich vorwiegend im Wurzelwerk von Erlen und Weiden auf.

Abbildungen

- Abb. 1: Zweiäugiger Plattenegel (Helobdela stagnalis), Foto: Peter Pfeiffer (m. f. Genehmigung)

- Abb. 2: Zweiäugiger Plattenegel (Helobdela stagnalis), Brutpflege, Foto: Peter Pfeiffer (m. f. Genehmigung)

- Abb. 3: Zweiäugiger Plattenegel (Helobdela stagnalis) mit Brutkokon, Foto: Prof. Dr. U. Heitkamp (m. f. Genehmigung)

- Abb. 4: Zweiäugiger Plattenegel: typische Augenstellung und Rückenplatte, Grafik: E. Schorr

Abb. 2: Zweiäugiger Plattenegel (Helobdela stagnalis), Brutpflege, Foto: Peter Pfeiffer, (m. f. Genehmigung)

Abb. 3: Zweiäugiger Plattenegel (Helobdela stagnalis) mit Brutkokon, Foto: Prof. Dr. U. Heitkamp (m. f. Genehmigung)

Kieferegel - Pferdeegel (Haemopsis sanguisuga)

Pferdeegel (Haemopis sanguisuga)

Körper

- sehr groß: Länge von mehr als zehn Zentimetern (gestreckt bis zu 15 cm),

- am Kopfvorder- und -seitenrand befinden sich 5 Augenpaare,

- Rücken meist braun, grau bis schwarzbraun mit dunklen Flecken,

- Bauch gelbgrau, schwarz gefleckt,

- die Anzahl der sichtbaren Querringel entspricht nicht der tatsächlichen Anzahl der Segmente (33), sie sind wesentlich zahlreicher.

Lebensweise

- lebt in stehenden und langsam fließenden Gewässern,

- saugt kein Blut,

- frisst kleine Wassertiere, z.B. Insektenlarven, Würmer, Fischbrut sowie Laich und Larven von Amphibien,

- geht auch an Land und frisst dort Regenwürmer,

- kriechende Fortbwegung (unter Zuhilfenahme ihrer beiden Saugnäpfe an den Körperenden),

- auch frei schwimmend mit Schlängelbewegungen.

Abbildungen

- Abb. 1: Pferdeegel (Haemopsis sanguisuga), Foto: By Chris Schuster (Own work) [CC BY-SA 2.0 de], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Pferdeegel (Haemopsis sanguisuga), Foto:James Lindsey at Ecology of Commanster [CC BY-SA 2.5 or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

- Abb. 3: Pferdeegel (Haemopsis sanguisuga): typische Augenstellung, Grafik: E. Schorr

Schlundegel - Rollegel (Erpobdella octoculata)

Rollegel auch „Hunde-Egel“ oder „Achtäugiger Schlundegel“ (Erpobdella octoculata)

Körper

- Länge 30 - 70 mm, Breite bis 8 mm,

- etwas abgeflacht und im hinteren Abschnitt seitlich gekielt,

- Vorderende schmaler und zylindrisch,

- hinterer Saugnapf merklich größer als der vordere, beide seitlich nicht breiter als der Körper,

- Farbe varialbel, meist braun mit helleren Flecken,

- es kommen gleichermaßen sehr hell und sehr dunkel gefärbte Tiere vor,

- am Kopfvorder- und -seitenrand befinden sich 8 Augen.

Lebensweise

- lebt überall vom kleineren Fließgewässer bis zum verschmutzten Hafenbeckenwasser,

- frisst kleine Wassertiere, z.B. Zuckmückenlarven und Schlammröhrenwürmer,

- er saugt auch an größeren, toten Beuteorganismen, wie z. B. Regenwürmern, Wasserkrebsen oder Fischen,

- dabei werden Gewebeteile abgerissen und aufgenommen,

- rollt sich in Ruhe zusammen,

- wird er angstoßen oder verliert seinen Halt, schwimmt er sehr gut.

- dabei schwimmt der Rollegel auch durchs freie Wasser und schlängelt dabei auf und ab.

Abbildungen

- Abb. 1: Rollegel (Erpobdella octoculata), mit Eikokon, Foto: Ulrich Kutschera (Archiv-Bild von Ulrich Kutschera)[CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons

- Abb. 2: Rollegel (Erpobdella octoculata), Foto: Christian Schlagenhaufer (m. fr. Genehmigung)

- Abb. 3: Rollegel (Erpobdella octoculata), Kopf mit Augenstellung, Foto: Christian Schlagenhaufer (m. fr. Genehmigung)

- Abb. 4: Rollegel (Erpobdella octoculata): typische Augenstellung, Grafik: E. Schorr

![Abb. 4: Kriebelmücken-Imago, [Public domain] Abb. 4: Kriebelmücken-Imago, [Public domain]](/site/assets/files/1732/black_fly-1.351x0.png)

![Abb. 1: Lymnaea stagnalis, Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain] Abb. 1: Lymnaea stagnalis, Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain]](/site/assets/files/1760/1k_lymnaea-stagnalis_06.351x0.jpg)

![Abb. 1: Lymnaea stagnalis (Gehäuse), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain] Abb. 1: Lymnaea stagnalis (Gehäuse), Foto: By Francisco Welter Schultes [Public domain]](/site/assets/files/1760/1k_lymnaea-stagnalis_04.351x0.jpg)